El autor del Parlamento de Escocia o la ampliación del Ayuntamiento de Utrecht murió con 45 años convertido en arquitecto internacional. Nadie en España ha conseguido ocupar todavía su lugar de referencia

Publicado en El País Babelia el 3 de julio de 2020

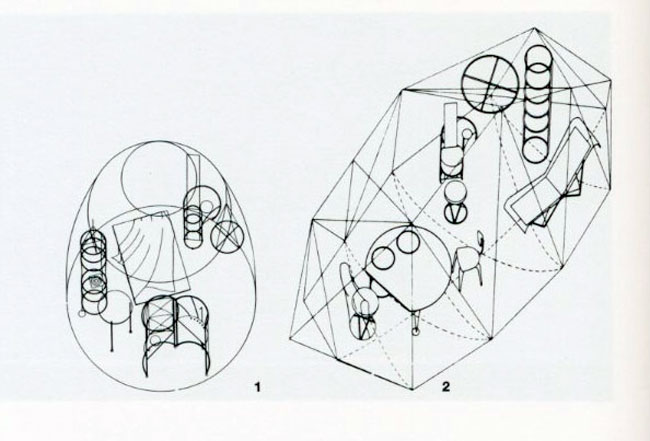

Enric Miralles (Barcelona, 1954-2000) no distinguía entre edificios del pasado y edificios actuales. “Si han llegado hasta hoy, son actuales”, decía. Para él, construir no era el punto final en ningún trabajo, era el principio. “La sensación de obra inacabada imprime vitalidad, modestia, la aspiración a trabajar con el tiempo y no en su contra”. Estaba convencido de que no había que temer al tiempo, había que prepararse para asumirlo. “Cualquier construcción que ha sido capaz de sobrevivir al paso del tiempo es, por definición, una continua transformación”, justificaba.

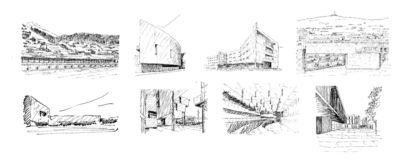

Pocos arquitectos se han enfrentado a la arquitectura con la amplitud mental de Enric Miralles. Desaparecido el 3 de julio de 2000, a los 45 años, tras un fulminante tumor cerebral, dejó por el mundo –Alemania, Holanda, Escocia, Barcelona, Alicante o Japón– un abanico de proyectos magistrales e inesperados con algo en común: la capacidad de construir un lugar. Salvo el rascacielos que levantó en Barcelona para Gas Natural, sus obras eran, son, más una topografía que un edificio, algo más cercano a la naturaleza que a la razón o la geometría. El Cementerio de Igualada, donde está enterrado, está hecho del paso del tiempo. Es, como tantas de sus obras, un trabajo en perpetua transformación. Ha ido construyéndose con la muerte de las personas que le dan vida. Por eso es lo contrario de una tumba.

Además de obras, Miralles dejó también un reguero de discípulos capaces de pensar por sí mismos. La razón es sencilla: era un arquitecto-eucalipto. Inimitable, nada hubiera podido crecer a su sombra. Sin embargo, tenía claro que la arquitectura es un trabajo en equipo. Por eso su oficina, capitaneada por su última socia –y esposa– Benedetta Tagliabue, fue capaz de concluir los grandes proyectos que él apenas sembró en el extranjero.

Nadie en España ha podido ocupar todavía su lugar. Solo la capacidad de arriesgarse, entregarse y reinventarse en cada proyecto de SelgasCano habla un idioma –en absoluto un estilo– igualmente ambicioso. EMBT (las iniciales de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue), convertido en un notable estudio de arquitectura, lo sabe. Además de sus propios proyectos, tienen un legado que gestionar y lo hacen desde la Fundación Enric Miralles, a la que el Ayuntamiento de la ciudad ha encargado recordar al arquitecto dos décadas después.

Miralles les pedía a los proyectos intensidad suficiente para no aburrirse. La intensidad en arquitectura hace que, en medio del duelo por un ser querido, alguien pueda tener un instante de paz perdiendo la mirada en un cementerio que, devorado por la vegetación, le haga pensar más en el ciclo de la vida que en la muerte que lo ha llevado hasta allí. Por eso la intensidad que complica los proyectos también los asienta. Les multiplica el uso, los hace permanecer en el tiempo. Miralles corrió riesgos: en Alicante levantó un pabellón deportivo que, lejos de la mayoría de los estadios, es un micromundo que permite la convivencia entre deportes y descubrimiento. En Morella (Castellón), con la arquitecta Carme Pinós, levantó una escuela que forma a la vez parte del monte y del precipicio. En Fráncfort supo trabajar con la industria para la Escuela de Música de la ciudad y en Utrecht explicó, ampliando el antiguo ayuntamiento, que las capas y las trazas son el documento donde está condensado el tiempo de un lugar.

Con el tiempo, y contra el poco que tuvo en este mundo, construyó lo que hoy, con las distancia de dos décadas, puede juzgarse como un legado sobresaliente. Asociado primero a Carme Pinós y posteriormente a la madre de sus dos hijos, la proyectista italiana Benedetta Tagliabue, Enric hablaba con frecuencia de la mudanza, de la idea de que la arquitectura –como la literatura– reapareciera en otro lugar. Y aunque consolidó una manera de proyectar muy personal, aseguraba que la mayor parte de las ideas que tenemos no son nuestras. “Forman parte de una especie de espíritu de un tiempo que viene dado por la capacidad de interpretar de una sociedad”, dijo una vez.

Cuando sobrepasó los 40 años, Rafael Moneo escribió un juicio célebre: Miralles corría el riesgo de convertirse en un arquitecto “con más pasado que futuro”. El tiempo ha demostrado que el autor del Museo de Mérida se equivocó maravillosa y tristemente. Resultó cierto que a Miralles le quedaba poco tiempo, pero en esos años fue capaz de construir un universo. Sus trabajos póstumos fueron mayoritariamente internacionales: la Ampliación del Ayuntamiento de Utrecht –construida dejando hablar a cada época– o el Parlamento de Escocia –un lugar cercano al exterior y abierto al diálogo– demuestran hoy que, como sucede con la mejor arquitectura, es imposible fechar esos trabajos. Miralles trabajaba con el tiempo, multiplicándolo, comprendiéndolo, adelantándolo y asumiéndolo. Decía que una casa tiene que tener una intensidad parecida a cómo vives. También que, a través de la propia arquitectura, aprendía a hacer arquitectura: “El experimento está ligado a la duración de tu vida, no a la duración de tus edificios”.