Autora de la High Line, la ampliación del MOMA y el nuevo The Shed, la proyectista imagina las instituciones culturales del futuro.

Publicado el 26 de mayo en El Pais Semanal

El espacio de trabajo de Liz Diller se encuentra en un antiguo almacén a dos pasos del rio Hudson, con vistas panorámicas a la densa retícula de la ciudad que ha logrado transformar en cuestión de años. Nueva York lleva una década colmándose de los proyectos de esta arquitecta de 64 años y rictus solemne que esconde una insospechada sonrisa de niña traviesa. Suya es la renovación del Lincoln Center, la ampliación del MOMA y, sobre todo, la rehabilitación de la High Line, el exitoso paseo elevado sobre un tramo de ferrocarril abandonado que solía cruzar el barrio de Chelsea.

Desde su inauguración en 2009, esa vía peatonal se ha convertido en un hito del urbanismo: todas las ciudades del planeta quieren su propia High Line. Fue concebida para unas 300.000 personas, pero el año pasado recibió más de ocho millones de visitantes. En cualquier día soleado, se distingue a una masa humana avanzando a paso de tortuga a lo largo de sus dos kilómetros y medio. El precio del metro cuadrado se ha encarecido en tiempo récord y los vecinos de toda la vida han tenido que hacer las maletas. “Hay demasiada gente y un problema de gentrificación”, reconoce Diller sobre su particular monstruo de Frankenstein. “Aun así, ¿habríamos hecho las cosas de otra manera? Probablemente no”.

Sobre el papel, nada indicaba que ese fósil del Nueva York industrial se terminaría convirtiendo en parada obligatoria del circuito turístico. De hecho, el alcalde Rudy Giuliani estuvo a punto de derribarlo. Diller cerró las puertas a la explotación comercial del paseo e incluso conservó en parterres las flores salvajes que crecieron durante sus años de abandono. “Pero un arquitecto no puede controlarlo todo”, se resigna. Su proyecto acabaría siendo la punta de lanza de la regeneración de la zona, a la que Diller acaba de sumar otro edificio: The Shed, un centro de artes escénicas integrado en el lujoso y controvertido proyecto de los Hudson Yards, nuevo barrio residencial y comercial que sus detractores describen como un patio para millonarios.Con un coste estimado en 475 millones de dólares (423 millones de euros) de iniciativa privada, The Shed está pensado para acoger cruces entre música, teatro, danza y artes plásticas en sus 20.000 m2 de extensión. Aunque lo más rompedor es su cualidad mutante. El edificio tiene una planta de dimensiones variables. The Shed se expande y se contrae gracias a gigantescas ruedas que se deslizan por un raíl industrial, en un guiño al pasado del lugar. “La idea era construir un espacio modulable, hasta el punto de ser capaz de agrandarlo o reducirlo en función de las necesidades”, afirma Diller. Todo surgió de una reflexión sobre las insuficiencias de los museos para acoger nuevas formas de arte. “El mundo cultural está demasiado compartimentado en disciplinas. Hemos querido dar un paso adelante y pensar cómo será el arte del futuro”, resume.

En 2018, Diller fue la única arquitecta incluida en la famosa lista de las personalidades más influyentes que confecciona la revista Time. Cuando se le recuerda, se encoge de hombros. Y recuerda que si ejerce este oficio es “casi por accidente”. Diller se formó en la prestigiosa Cooper Union, pero entonces tenía la intención de convertirse en artista o cineasta. “La arquitectura no me convencía, porque la veía demasiado separada del diálogo existente entre el resto de disciplinas. Mi idea fue hacerla entrar en esa constelación de ideas. Eso es lo que intento enseñar a mis alumnos”, asegura Diller, que es profesora en Princeton.

Como reza el dogma local, la arquitecta es una mujer hecha a sí misma. Nació en 1954 en la ciudad polaca de Lodz, hija de supervivientes del Holocausto que terminaron emigrando al Bronx neoyorquinocuando tenía cinco años. “No tengo recuerdos de mi país natal, salvo que teníamos pollos en el patio interior”, dice Diller con una sonrisa triste de estadounidense asimilada. Su memoria empieza con el transatlántico con el que la familia llegó al Nuevo Mundo, con un huevo duro bailando al ritmo de la marea sobre la mesa de su compartimento. Durante su infancia, Diller repartió diarios y botellas para ayudar en casa. “Tengo la clásica historia de una familia de inmigrantes que se sacrifican para que sus hijos tengan vidas mejores. Mientras yo estaba en la universidad, mis padres se partían la espalda”, dice Diller. “Nunca podría borrar esos orígenes, incluso si quisiera. Es algo que te define para siempre y que fija tu sensibilidad”.

Fundó la agencia que encabeza en 1981 junto a su marido, el arquitecto Ricardo Scofidio, que fue uno de sus profesores en la universidad. Durante las primeras décadas de existencia del estudio, convertido hoy en Diller Scofidio + Renfro, no construyeron ningún edificio. Prefirieron dedicarse al diseño de espacios para performances o a la confección de utopías arquitectónicas. Por ejemplo, la Slow House (1991), una casa de campo donde una simple puerta hacía las veces de fachada, o el Blur Building (2002), cuyas paredes estaban delimitadas por el vapor de agua y que uno debía visitar con chubasquero. “Cuando era joven, no seguía ninguna norma. Todo lo que hacía era criticar y resistir”, confiesa Diller. “Con el paso de los años y cierto grado de madurez, entendí que no solo podía dedicarme a la crítica. Empecé a funcionar con actitud más productiva”.

Aun así, sus propuestas siguen teniendo un componente teórico y vanguardista, un ápice de rebelión y compromiso social que logra matizar, a menudo, el gran espectáculo en el que se ha convertido su arquitectura (no es casualidad que, cuando el cineasta Spike Jonzepreparaba Her, le pidiera consejo para diseñar la ciudad distópica que aparecía en la película). Diller considera que su disciplina es “una manifestación física de las relaciones sociales”. Y sigue preguntándose qué podrá hacer la arquitectura en estos tiempos turbios. “Hoy todo va mucho más rápido. La sociedad, la economía, la tecnología y el contexto político mutan a toda velocidad. Y creo que los edificios no suelen ser buenos para encajar estos cambios. Tal vez los arquitectos tengamos que que empezar a hacernos otras preguntas”, sostiene. La inmanencia de las catedrales es cosa de otro siglo. Diller no sabe para qué servirán sus edificios el día de mañana, por lo que aboga por “una arquitectura de la infraestructura” que admita otros usos de cara al futuro.

Después de hacerse un nombre en Estados Unidos con sus museos y equipamientos culturales, como el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston o la colección privada The Broad en Los Ángeles, el próximo acto de su carrera apunta hacia el extranjero. La agencia de Diller tiene dos proyectos de altísimo perfil en Londres: la ampliación del Victoria & Albert Museum y la nueva sede de la Sinfónica de la capital británica, que dirige Simon Rattle. En Río de Janeiro terminan el nuevo Museo de la Imagen, en plena playa de Copacabana, y cuentan con otros proyectos en China, Japón y Australia.

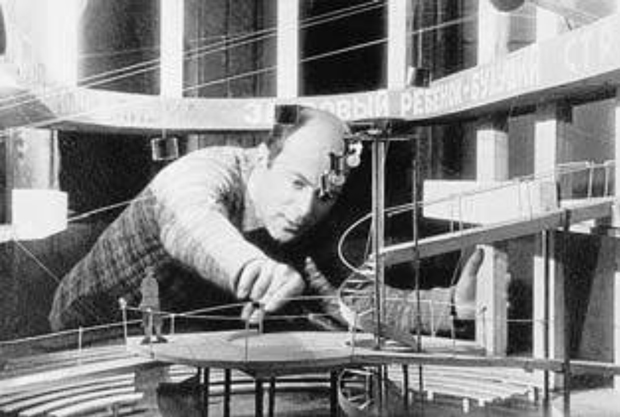

En 2017, Diller inauguró en Moscú un enorme parque vecino al Kremlin. Ganaron el concurso contra pronóstico, al no haber respetado su principal consigna: no crear ningún espacio de encuentro. “Dudamos antes de trabajar para el régimen ruso, pero llegamos a la conclusión de que lo hacíamos para los ciudadanos y no para el Kremlin”, se explica. Su proyecto ha suscitado protestas en los círculos del poder. “Voces conservadoras se quejan porque la gente va allí a practicar sexo. A mí me parece buena señal. Significa que la gente lo ha hecho suyo. Y, encima, hemos logrado molestar a esos tipos”, sonríe con satisfacción. “Está feo que yo lo diga, pero creo que hemos ganado”. Cuando se ha sido rebelde, algo queda.