Mi primer recuerdo de Lluís es el del típico profe de informática empanado al que la cabeza le va tan rápido que la ha de refrenar y ordenar para que sus ideas sean mínimamente transmisibles. Bajo aquella apariencia ya se escondía un estratega a quien, de hacerle caso, te enseñaba informática a nivel de código fuente. Después lo extrapolabas y ya tenías las aplicaciones prácticas. Recuerdo a Lluís haciéndose un lío al compararnos los pasos de la programación con el acto de freír un bistec para darse cuenta, así en directo, que los bistecs no se fríen porque saben mejor a la plancha: clase parada, reconfiguración del discurso, sonrisa tímida y a seguir. Luego me solía acusar de trolearlo, porque siempre negó que esta anécdota fuese real. Lo era, y cosas como esta hacían que te cayese bien instantáneamente.

Años más tarde me interesaba trabajar en Sant Cugat. Él era la persona perfecta. No le dejé decirme que no. De eso hace dieciocho años. Desde entonces se convirtió en una presencia constante en mi vida. En alguien querido y respetado con quien hablar horas y horas, muchas horas, de arquitectura, de filosofía, de música, de cine. De la vida. A él le debo los mejores años de mi vida profesional, y muchos recuerdos felices. A él, le debo, también, la gente de su estudio, a Mireia y a Elena y a Susana y a Mar, y a Glòria y a Gemma y a Marga, y a otras. Lluís nos unió y todavía seguimos. Y qué importante es esto. Luego, la crisis nos pasó por encima, pero nunca dejamos de colaborar. Él fue uno de mis primeros lectores. Siempre contó conmigo. Porque siempre fue un placer trabajar con él. Aunque el exceso de intensidad nos pasase factura, siempre volvíamos a hablar horas y horas.

Lluís siempre fue Lluís. Jamás presidente, ni decano. Lluís. Lo respetaba así. Era, es, porque todavía no me hago a la idea de hablar de él en pasado, un muy buen arquitecto. Y un buen profesor. Y un gran comunicador. Un estratega con un sentido del deber que lo llevó a colocarse allí donde intuía que más falta hacía. Los colegios de arquitectos son un lugar común. Probablemente el único lugar común que todavía conservamos los arquitectos. Él lo veía, lo sabía y sabía qué hacer con este conocimiento: valorar los profesionales y valorar tanto lo que hacemos como lo que ya hemos hecho. El patrimonio que hemos creado, nuestra capacidad para estructurar el territorio, para cuidarlo. Para reformarlo. Para ilusionar. Gracias a él tenemos, o tendremos, una Ley de Arquitectura que valora precisamente eso: la arquitectura. Esta capacidad intangible, etérea, para transmitir y emocionar.

A Lluís le gustaría que lo recordásemos como alguien que hacía cosas. Sant Cugat es un pueblo en pendiente con una orografía complicada de rieras que desembocan tanto en el lecho del Llobregat como en el del Besòs, con colinas y riscos extraños que dificultan el continuo urbano. Cerca del centro hay una falla de muchos metros que separa la ciudad alta de la baja. Las dos están cosidas con tanta elegancia, con tanta naturalidad, que la mayoría de los recién llegados a Sant Cugat no son capaces de identificar aquello que atraviesan diariamente como el barranco que es. La intervención que lo consiguió fluye tanto que ni tan sólo parece diseñada. Pero lo está. Por Lluís. El precio de haberlo hecho tan bien es que ni tan sólo parece un proyecto. Es un lugar que parece que siempre haya estado allí. Así era él. Esto es lo que me enseñó. Esto es parte de su legado. En el COAC hizo lo mismo. Y en el CSCAE: pasar con elegancia poniendo su legado por encima de su figura. Esto es lo que querría que recordásemos.

Pero no es lo que yo quiero recordar.

Lluís era hijo y hermano de artistas. Su sensibilidad, sus inquietudes filosóficas, sus ideas sobre la percepción, sobre el arte, sobre la trascendencia, sobre la belleza, me acompañarán siempre. A Lluís le gustaba hablar de todo esto. Y lo hacíamos. Y nos reíamos mucho.

Su libro favorito era Las ciudades invisibles.

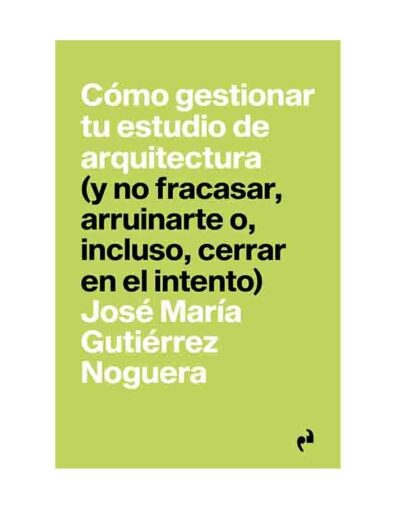

La pasión por Calvino nos unía. No es extraño que mi primer libro fuese sobre esto.

Una vez coincidimos en Venecia. Los dos huíamos de una fiesta desastrosa de esas que quiere ser hiperexclusiva y termina resultando hiperaburrida. Ni robar canapés se podía. Huimos de allí, por separado, en el primer vaporetto disponible. Nos encontramos a la salida y caminamos juntos hasta San Marco, tranquilos por fin. En la plaza no habría más de veinte personas. No hacía frío. Se estaba bien. Nos plantamos allí, en silencio, disfrutando del lugar. Entonces me dijo “Jaume, Las ciudades invisibles no son una abstracción. Es un libro sobre Venecia. ¡Estamos en Las ciudades invisibles! Y sonreía.

Adiós, Lluís.